内容摘要:与寒山、拾得在史实上的模糊性相反,在民俗信仰心理及禅宗语录中他们毫不含糊地现身,因此本文将之视作一个与中华文化精神即大道相等的符号来予以理解。这个符号集中在栖居于自然中的寒山身上而具体表现为隐者、禅者与诗者,它的内核就是藉着语言的破执取向而与生生之道即无言之道融为一体。具体讨论则围绕禅语录中所呈现的寒拾的符号意义,及禅宗意趣与寒山诗的互相发明展开。

关键词:寒山;拾得;禅宗;自性清净心;传统文化

视寒山与拾得为一个文化“符号”,我们是有充分理由的。首先是因为现存有关材料已不足以对他们的一生行业做出史实上地澄清,而将之作为符号予以把握,不仅可以带来研究上的便利,而且通过解析这个符号所意指的文化意涵,或许能够给出更多的理解。寒拾二人不牵缠于俗务而没身于丛林山水间的传奇性经历,在坊间广泛流传,更被抽象为文殊、普贤菩萨的化身与“和合二仙”,此种抽象同民俗信仰及民俗心理深相一致。再者,寒拾其人其诗,常为禅宗语录所征引,藉以发挥禅宗超教直指法门的根本意趣,因而对一类佛教文本造成了影响事实。另外,从文学视角看,寒山诗在语言上的口语化取向,及其劝世化俗的创作意图,堪为唐代白话诗代表,也因之传唱于丛林间。由寒拾所造成的凡此诸般文化事实,在研究上可以归入这个符号的统领下而予以领会。本文只关注其中一个方面,即藉由禅语录中的寒拾形象,及禅宗意趣与寒山诗的互相发明,来解读这个符号。

寒山是一位隐者,与国清寺的丰干、拾得结为林下之游。寺院已在人迹罕至处,寒山更在寺院外,优游于林泉石岩间,常来国清寺,取一些拾得为他搜集的残食,举止怪异,或望空自笑,或驻立抚掌,时人呼为“贫人风狂之士”。拾得原为弃婴,栖隐于国清寺的丰干将其拾回,在寺内寄养,长成后在寺院做后厨杂役。三人皆言行不经,迥异俗流,时谓“国清寺三隐”;禅语录中,三人之间的举止应对溢满禅机,被视为有所证悟的禅师;三人神而不测,《宋高僧传》将他们归为“感通”科,在专录“神化万变而超乎其类者”的《神僧傳》中有他们的位置。这种唯道是务的品质,在佛教僧众中间,也是极为凸出而被钦仰的。寒山们的生活情形,是完全没身于山林、诗歌与禅机中的生命,对竞逐于俗世的人们来说更接近真实或者就是真实本身。他们所体现的是理想生命形态,纯属于精神的,而种种有违俗情的言行举止不过是此种精神根基的自由显现而已。广而言之,集隐、禅、神、诗、自然等于一体的生命符号本质上就是中华文华的精神内里。

此种性灵层面的默契,让寒山们走进了有着同样精神诉求的禅宗话语世界。

禅语录中,关于他们的乖常举止及机锋应对的记述,无非表明他们是已入六根净位的见道者,见道与他们所表现的生活样态是互为表里的。凭藉有限的材料,能够判断丰干、拾得是出家佛徒,却不能说明他们是奉行南禅法门的禅师;能够判断寒山确将身心安置于佛教家园,且同时安置于自然中,却不能明言他是否出家、何时出家且还是一位禅师。由于没有多少人愿意把有关他们是禅师及传奇履历的文字记载执持为可靠的史实,因此与其纠缠于得不到结果的考据,还不如将他们作为一个符号、一个表达来看。作为符号,他们已经融入中化文化精神的普遍性中;作为此种文化精神的表达,他们具有被同样有着寻求本源根性的人们所遥相呼应的必然性。我们暂且把此种生命形态看作是大道的破执取向,因而也是诗意的审美的取向。此种取向可以通过大量文本及历史事件来予以阐明,这里仅就与寒拾相关的禅宗文本看,即在佛教语境中看。

首先我们需要从禅语录中摘取几个因寒拾而起的话题,但是应当注意在禅宗的机锋、公案、话头中,这些对话可能根本就不是以寒拾为话题的,也就是说它们不是为了说明寒拾和他们的诗。

1、寒山子作么生

这则话头由云门文偃(864-949)初创:“一日,云:今日十五,入夏也,寒山子作么生?代云:和尚问寒山,学人对拾得”。从字面上看,似乎可以将“寒山子作么生”理解为寒山子以何为生或如何生活,代答语也非针对问语而发,最多只能使听者由寒山联想到拾得。进一步而言,四月十五是禅众入夏的日子,文偃说这句话意在醒悟行者们夏安居期间用功的方向。然而这些说明实在不能满足读者要明晰这句话之意涵的急切心情,更不用说文偃意在鼓励行者们去考证寒山之生存状况了。云门宗风向以“孤危耸峻,人难凑泊”著称,此中文偃自问自答的开导方式十分有趣,问得突兀,答非依理,我们很难对此语的本真意涵轻下断语。此句之前两句与之后一句问答谓:“示众云:日月傍照三天下,正照四天下,我与尔注破了也,一句道将来。代云:东弗于代,西瞿耶尼。或云:佛法不用道著,世间什么物最贵?代云:莫道这个是贱底;又云:干屎橛。……或云:尔诸人傍家行脚,还识西天二十八祖么?代云:坐底坐、卧底卧;又云:少吃因斋次。”显然,“寒山子作么生”与此中三设问、“和尚问寒山,学人对拾得”与此中三代语相较,并没有什么特别的意指,何况这样的问答还可引出很多。至于何以信口拈来寒山为话头,除了因其传奇性而为人熟知外,不能给予更多的解释。

佛教反对将缘起生灭的流动的存在,在思维中执取为静态的存在者,认为把虚而不实的东西执著为真,必有碍于智慧生命即根本智地开发,所以通过否定性思维来破除现实中的种种执著,由之开显更为辽远宏阔的自在气象,即一无所著的透彻无碍的性空境界。禅宗将这一否定性思维发挥到极致,即在参禅之始,便由内心生起或由师傅提示一个“疑情”,然后把现行意识牢牢固著在这个疑情上,破解疑情的途径,自然首先表现为凭仗已有认知来寻求思虑上或逻辑上的解答,(事实上是没有答案的,)遂致知解接二连三的纷然涌起,陷入一个意识的“黑漆桶”,此时若有过来人施以手段,或棒或喝,便有可能当下截断滔滔意识之流,打脱桶底,引进光明普照,从而现起真知灼见,谓之顿悟。“寒山子作么生”即是一个疑情,答语亦非逻辑意义上的回答,其功能只在于堵住参究疑情者寻求逻辑解答的用心方向。圆悟克勤(1063-1135)曾引述这一话头,却更增曲折:“上堂云:古者道‘结夏得十一日也,寒山子作么生’。又道‘结夏得十一日也,水牯牛作么生’。山僧即不然,结夏得十一日也,灯笼露柱作么生。若透得灯笼露柱,即识水牯牛。若识得水牯牛,即见寒山子。忽若拟议,老僧在尔脚底。”将毫不相干的灯笼露柱、水牯牛、寒山子三者并提,显然不是为了触发凡情虑想,恰恰是为了中止它们,所以才不准学人“拟议”。

然而,现实中人的疑惑很多,有关于外物的,有关于内心的,为什么单提“作么生”这一句呢?当然禅语录中的疑问句多得难以统计,可是凸出的也就集中于少数几条,其中“作么生”算作一句,“如何是父母未生时事”等问法与之相类。此类问法落在“生”字上,直接指向生死根本,意在追问生命本源,想必也没有什么比这个问题更重大了。正因为此,所提起的疑情才深刻。生命本源即自性清净心。自性清净心的显露,非寻常感性直观、逻辑思维所能凑效,只能交付当下的禅观实践,只不过教门是藉教悟心的,宗门干脆连这个解教的过程也省掉,直接契会此心,谓之超教直指。

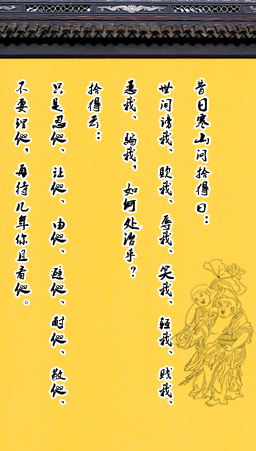

2、寒山逢拾得,抚掌笑呵呵

这则活头由传说中的寒拾事迹衍伸而来。这里且依“我”与“他”对话的角度来看它。对话过程中,我把我心所思通过具有特定语法结构的语言说出,他则通过语言来达到我之所思。这是寻常交谈的模式,其前提是我与他在同样的语言环境中,即在双方皆可本能使用与理解的词和句子中。在词语和句子中,每一个名词所指的物都是一个静态的物,即双方识取的是同一个东西,否则对话便不可能。由于事物是流动的,语言是静态的,用静态的语言去描述流动的物是存在难度的。禅师之间的机锋应对,力图冲破这一障碍,这就是去消解词和句子的习惯用法,只在意语言的沟通功能本身,而不是停留在词和句子上,换句话说,即用一种异常的表达方式来激活语言,从而达到对话双方直接契会的目的。寒山抚掌、拾得呵笑,便是一例,他们在抚常呵笑间达成默契,甚至抚掌呵笑亦不必要。禅师引以为例,想必寒拾之间的莫逆于心已经是人所共知的直接沟通的典型,因而可用作表征常规对话之外的另一种对话模式。

圆悟克勤藉此语传达了这一意趣:“道林寺小参,云:四海共参寻,十方同聚会,路逢达道人,不将语默对,还有共相酬唱底么?……进云:只如垂钩四海,只钓狞龙,权外谈玄,为寻知识,谁是知识?师云:赤心片片。进云:巨浪涌千寻,澄波不离水。师云:寒山逢拾得,抚掌笑呵呵。问云:路逢达道人,不将语默对,既不将语默对,将何祇对。师云:吞声削迹。进云:一言难启口,千古意分明。”水不离波,寒山不离拾得,达道人之间不用语默相酬对,犹如寒山之与拾得。大道在无言中。虚堂智愚(1185-1269)亦如此开示:“中秋上堂:金风吹落叶,玉露滴清秋,叵耐寒山子,无言笑点头。且道:笑个什么?击拂子。既能明似镜,何用曲如钩?”提出“笑个什么”,随即用“击拂子”这一动作截住人们要回答这个问题的冲动。击拂子即是一种表达,虽什么也没说,但的确是有所暗示。法演(-1104)与学人有段对话:“师云:知心有几人?学云:寒山常抚掌,拾得每殷勤。师云:将谓无人。学云:也不得压良为贱。师云:且礼拜着。”师语可能意在表明知心不在语言而在无语,学人举寒拾作对,师再以无人能知心来提示,学人对语显然是从前引文偃语中学来或借来的。禅门的机权只能用一次,若为他人熟记模仿,在应对时便会“意地丹黄,腹稿已备”,你有来言,我有去语,此种背书式的机械对话已经起不到“活人”奇效了。既然进行不下去,只能“且礼拜着”了。

3、四句百非外,尽蹈寒山道

临济义玄(-867)示人以三玄三要,要人领会语句的机权照用。汾阳善昭(947-1024)释三要云:“问:如何是三要?师云:一句分明该万象,九天无不尽沾□。如何是第一要?师云:言中无造作。如何是第二要?师云:千圣入玄奥。如何是第三要:四句百非外,尽蹈寒山道。谢师亲示离言旨,阖国皆贺太平年。师云:多语忉忉少言易会。”寒山至少用五首诗来明写“寒山道”,分别以“而无车马踪”(003)、“路不通”(009)、“路不穷”(028)、“寂寂更无人”(031)、“无人到”(306)来描述它。道就是路,此路不通却不穷,无物踪亦无人踪,无言之道也。善昭以寒山道来喻指第三要,想必其来有自,因为寒山道与离言之旨相呼应。此道与儒、道二教所谓道必有关联,但寒山显然是指佛道:“寒山道,无人到。若能行,称十号。有蝉鸣,无鸦噪。黄叶录,白云扫。石磊磊,山奥奥。我独居,名善导。子细看,何相好。”(306)十号即如来十号,很明白。然其下的描述,必然使人联想到生生之道及天命流行之体,则很难辨清三教间的差异了。暂不管它,且看道中人:“我居山,勿人识。白云中,常寂寂。”(308)寂寂而非同枯木顽石,因为有白云自在流动,佛家所谓寂寂惺惺、惺惺寂寂者是,寂寂而不逐于物,惺惺而万物自然朗现且流动着。

上引三条语录皆自寒拾来。第一条是问句,以五毒之疑毒为入道之门,且疑的深刻。第二条将寒拾间的默契视作无言之对的典型予以提出。第三条提示在四句百非外才有寒山道。这都不是为了说明寒拾的,更谈不上研究。显然,寒拾在这里只作为表征或符号而有意义。这一符号的意涵,是以消解语言即破执为根本的,它与顿悟法门的意趣深相一致,所以才成为丛林“口头禅”。只是这个口头禅过于频繁地出现,往往就会流于无意识,落入第二义。

这个符号在寒山的诗中还有透露,我们可以继续就寒山诗去倾听它所发出的流动的旋律。

寒山以诗名。寒山活在诗中。进一步而言,他和他的诗一起活在自然中。自然无文字,诗毕竟还有文字的形式,可是寒山的诗却写在“竹木石壁”及“村墅人家厅壁”上,即便这是一个传说,也是一个蕴含着钦仰赞赏的传说,它透露了中华人文精神的一个关键信息:有所自觉的人们总想从世务牵缠中抽身而出,去寻求安顿身心的真正所在。

寒山的诗与大多数文学作品一样,多发自对生生之流的感悟。生生之流就是时间,万物在时间的河流中生成灭坏,没有任何一物可以长存,对隐者、禅者、诗者而言,他不会固执于一个本来不可能的作为实体的物或心,他总是去聆听、去观赏那一切,融入那个一。此种观赏的态度,就是他们的自觉。此种自觉,让他们指出两类人的迷失,一类是不管善恶是非而随波浮沉者,一般被指为麻木,在佛教就是无记;一类是要在时间河流中留住一些东西者,他们一味地去贪占财物和名利等自认为可以拥有的东西。寒山的诗有很大一部分就是写给这两类人看的,期望他们能够走出迷误,与他一起欣赏这个世界。

斗转星移,花谢物换,时间带给人的是伤逝是惆怅,而这直接关乎生死本身。寒山诗云:“何以长惆怅,人生似朝菌。那堪数十年,亲旧凋落尽。以此思自哀,哀情不可忍。奈何当奈何,托体归山隐。”(251)亲朋故旧尽去,生者哀不能忍,陷入深深的孤独当中,此时他选择了托体山林、融入自然。另一首诗同样表达了对时间的感悟:“我见黄河水,凡经几度清。水流如急箭,人世若浮萍。痴属根本业,无明烦恼坑。轮回几许劫,只为造迷盲”。(253)迷失在时间河流中是因于无明,这样一来,为了破除无明以自主人生,而去寻求对生死本源的彻悟,就显然十分迫切。

面对生生之流,自然而有三种取向:一是伤逝,情无以堪;二是贪不可取,贪物、贪生的前提是有一个不动的物、生存在,这显然是不可能的;三是与万有保持距离,在欣赏万有的同时,达到万有的本源。寒山诗中,三种取向均有。第三种取向中的本源就是“自性清净心”。这个本源本来超绝言相,勉强说为自性清净心,寒山有时把它说为“本真性”(168)、“无价宝”(196)、“真源”(215)、“清净心”(217)、“性月”(228)、“主人公”(240)、“如来地”(241)、“心月”(248)、“心地”(267)、“心珠”(278)、“心王”(286)等。这些表达都是佛教术语,尤其频繁出现于禅语录中。

这个心是什么呢?当然,不应该这样问。因为回答只能是给予它一个或多个规定,然而它是无规定的,超言绝相的。如寒山所云:“人有精灵物,无字复无文”(179)。显然,寻常思维也就是语言拿它没有办法,“世有多事人,广学诸知见。不识本真性,与道转悬远”(168),这是需要警惕的。寒山劝人识取人人皆有的本心以求彻悟,他提供的方法与禅宗超教直指法门并无二致,即一念顿了、真入心地。前引诗后半云:“若能明实相,岂用陈虚愿。一念了自心,开佛之知见”。通过文字知解去入佛知见是不可能的,实相本心的发露不需要任何中介,否则即有隔,有隔又怎能说是直接。直指是对利根人而言的:“我见利智人,观者便知意。不假寻文字,直入如来地。心不逐诸缘,意根不妄起。心意不生时,内外无余事。”(298)这已经说得很明白,即要求当下的心识不系著于对象,若系著即是妄起,不系著时便是无我无物、无主无客的、无内无外,便是直指。凡此诸说表明,寒山与禅师一般无二,无论事实上出家与否,他都是一位地地道道的归命佛道的佛弟子,因为“心净即出家”(寒山佚诗9)是他对出家的理解。至此,关于寒山是一位熟读大量佛典的佛子,其佛法实践与禅宗顿悟法门的一致性,已经无需多说,我们尽可以从他的诗中找到更多佐证。我们感兴趣的是,寒山用诗歌来传达他的禅思这一形式。寒山诗与另一部传唱于丛林的诗集——《永嘉证道歌》,对禅宗文本而言,是具有开创意义的。

永明延寿(904-975),法眼宗僧,曾主持编纂百卷《宗镜录》,意在“举一心为宗,照万法如镜”。这十个字足以标明宗旨,可是延寿却用了九十九卷半的内容来阐明它,其中约在九处征引八首寒山诗。关于一心与万法及它们之间的关系,有多少种疑问,延寿就力图给予多少种解答。然而这些解答肯定不是一劳永逸的。这皆由知解使然,知解不止,疑惑便不止,解答便不止。因为为了满足理性的需要,我们总是意图凭藉知解(语言)去达到那个不可言说的自性清净心。

与延寿不同的是,寒山用诗歌来透露来自那个本源的消息。有诗云:“岩前独静坐,圆月当天耀。万象影现中,一轮本无照。廓然神自清,含虚洞玄妙。因指见其月,月是心枢要。”(279)岩前静坐,独对苍穹:圆月当空,月辉中,万象影现,可是月又实无所照,这究竟是一种怎样的内心经验呢?毫无疑问,作者自清的神思已经洞悉玄妙,已经达到本源。可是读者对之依然一无所知(如果把知理解为从中找到什么东西的话)。我们依据自身的前见,似乎可以给出这样的理解:依月现起万象,此乃万法唯心现义,无月,只是一片黑暗,何来万象影现,一切依一而得现起,一切又必得返回到一,始可洞悉本源,这是可以从哲学视角予以理解的;是指把月带到我们面前,把万象带到我们面前,于是它们现身于你的内心,从而现身于诗歌中,可见指的至关重要,可是突然发现要紧的还不是那个指,月才是心之枢要,此时唯有无照而照的一轮,指的任务完成了,消逝无影踪。这首诗言及一心与万法的关系,指与月的关系,而它们的关系不是呈现在语言的逻辑结构中,而是呈现在诗歌中,或者说呈现在作者及读者的直观中。恐怕只能说这么多了。

然而诗歌就不会使我们生执了吗?“清净心”中的清净不就是对心的规定吗?当然我们可以说此清净非染净相对之净,是更高一级的用法,可是“不识心中无价宝”就不会让人把无价宝想为一个东西吗?以指指月,有个月来了,指就不可能是真的去了。还有一大堆麻烦等在那。也许寒山只能这样来论他的诗了:“有人笑我诗,我诗合典雅。不烦郑氏笺,岂用毛公解。不恨会人稀,只为知音寡。若遣趁宫商,余病莫能罢。忽遇明眼人,即自流天下。”(305)这是寒山对读他的诗的人提出的要求。人们藉语言来认识本心,就像时人从外相来来品评寒山一样:“忆得二十年,徐步国清归,国清寺中人,尽道寒山痴”(275)。连寒山自己亦不得不说他们真不识寒山了:“多少天台人,不识寒山子,莫知真意度,唤作闲言语”。(181)这正如多有人从枝叶相似处(指的层面)来断言禅即老庄、三教一致,岂不知根本处实在相异。这也怪不得人,言说的相似性实难让人辨清彼此。笼统不好,可是即便辨清又能如何,这仍然属于言说知解,我们无法逃离语言。

寒山有诗云:“吾心似秋月,碧潭清皎洁。无物堪比伦,教我如何说。”(051)寒山难处在于要把不可说的拿出来说,这也是人们的难处。他们之所说,就是什么也没说,想必这是符合寒山写诗本意的,也符合于对禅宗文本的理解。

寒拾作为一个文化符号,指示了不要凭贪心、理性去系著固执于物的破执倾向,要求人们在随波浮沉的蒙昧状态里去积极融入生生之流即离言之道中,从而去彻悟生命的本真意义。具体而言,就是超然物外而以欣赏或审美的眼光去观照万物之朗现与流动。禅宗法门以截断知解、直达心地为要害,这与寒山对文字的态度一致,都是在于消解语言结构这一中间环节,因为执取这个环节注定要偏离本源。在禅语录中,禅师们并不若现代人那样急于考证寒拾的生平事迹或说明他们的诗歌,而是把寒拾间的冥契及寒山道视为直指心性的典型,即视为一个符号。因而大慧宗杲(1089-1163)是将他们与诸贤圣并提的:“俊上座请示众。拈拄杖卓一下云:文殊普贤观音弥勒。又卓一下云:迦叶阿难寒山拾得。”同样,禅师们也把寒山诗看作透露离言法性之消息的文字。只有这样看,寒拾和他们的诗才是活的动的,而非凝固的。也许语言的本性原本就是动的,禅宗话语体现了这一特征,因为高明的禅师都是因活用语言而令灵光显现的。

有两点我们还来不及说。第一,本着对时间之流的感悟,而以欣赏的眼光来看生生之流,这要求他们得时时保任这一体悟状态,以至于不偏离它,也会忠告人们不可执著不实东西的营构,但这并不意味着他们反对生生之事业,因为他们反对的只是固执的态度,而不是生存本身以及为生存所做的种种筹划。第二,我们说寒拾是以隐、禅、诗、自然为重要元素的传统文化的一个集中体现,因而将之视为符号,并将这个符号当作此种文化精神的内里本身,是从禅、道、儒都体现了此种精神的角度而言的,还没有对三者做出区分。这种文化创造力即是本诸超然物外的欣赏眼光去看待这个世界去融入生生之流。但是我们反对在言说层面把三者拢为一团,因为这种审美判断力与本诸戒定慧一体的禅观经验是否就是一个东西,我们还不清楚,尽管它们都要求无言语中介的直指。无论如何,寒山的佛教取向还是十分明显的。由于价值取向不同,信仰不同,混同三教就容易挫伤情感,而圣洁的情感是不允许用妄言来玷污的。关于这个话题只能说这么多,再说就超出本文论题了。

万象与一心的关系就是指与月的关系。指与月不是两个东西,当我们说它们是两个东西时,是为了避免执能指为所指,从而在彻悟之路上却步;当我们说它们是一个东西时,意在表明指之本源与月无异,洞悉指之本源的当下就是见月,因为我们将意识停留在指上,同样也可以停留在月上,这样便会落入头上安头、床上架床的言说圈套。完整的说,指与月的关系就是非一非异。

我们对于文本,总是遭遇显和隐两种阅读情态。一种是文本直接给出了一些确定的东西,也就是说内容在特定语言秩序中直接显露了,显让读者的阅读很轻松。一种是意义隐藏于扑朔迷离的非逻辑的叙述方式中,这种叙述似乎什么也没说出,也打乱了人们所习惯的对显的阅读要求。显的情态意味着文本明确了它的所指,读者可以轻易地予以分别并提取出来。在隐的情态下,文本似乎没有说出什么,但它的确在真实的说。显是静,隐是动。显给我们知识,知识在我们之外。隐性文本用活语言把读者带向自己的神思,读者其实是在读自己。禅语录与寒山诗就属于后者,所以我们用合乎隐的方式去阅读寒山们。

苏公网安备32050802011961

苏公网安备32050802011961