内容提要:国内外学界之所以对寒山及其诗作存有种种怀疑,主要认为寒山诗的内

容性质不一,思想驳杂矛盾,而以《寒山诗集》中一些具有自叙性质的诗来描述其

人生经历,也有不尽吻合处。其实寒山的全部作品和生平资料表明,他一生经历过儒

士、隐士和编外僧三种身份转换的不同阶段。具体说其初始身份是“儒士”,这也是

他作为一个文人的基本身份。大约三十岁时,寒山人生出现了重大迁变,随着至德一

载(756)的巨大的移民风潮由家乡咸京远遁天台隐居,其后经历过村居的“农隐”生活,并由此走向寒岩。晚年他成为天台山国清寺的“编外僧”,从此越过了世俗的栅栏,彻底打破了色身羁绊,进入了佛教世界。寒山一生随着身份变化,志趣亦发生改异,其

生命历程和精神历程显得非常复杂和特殊。如果我们不能沉潜到文本和社会背景中去

思考、发现,而只是用简单否定的方法对待这种复杂和特殊现象,寒山真实而生动的

现实人生的生存状态就会被遮蔽,因不断转换身份和叙述角色而创作出的具有不同情

感色彩的诗歌文本的魅力就会随之消失。

关 键 词:寒山 生平 身份 通俗诗

一、问题的提出

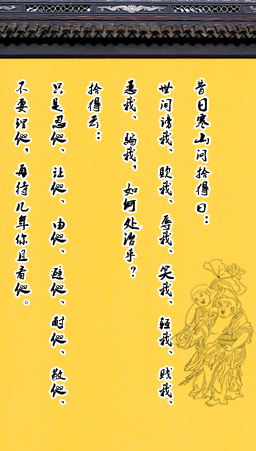

寒山及其寒山诗至今仍是唐代文学研究中最具有讨论意义的问题之一。之所以值得讨论,是因为一方面它有着显然能够为人们意识到的文化价值和文学史意义,另一方面有关这一题课由“原点”出发的一系列问题尚未解决,例如,寒山这一人物是真是伪?他的身份和经历到底如何?寒山诗最初写于树石之说可不可信?现存《寒山子集》的作者究竟是谁?此集是一人所着还是许多无名作者的作品结集?在寒山其人其诗研究中,这些问题应当得到合理的解释。

其实,由唐至清我国人文学者和宗教学者在寒山其人的真实性上都鲜有置疑者,首先揭出人物真伪问题的是日本明治年间东洋大学讲师释清潭氏,他在当时影响很大的《寒山诗新释》(1)中认为《寒山诗》中混杂了一些显然不是寒山的作品,并提出“有两个寒山存在,一个真寒山,一个假寒山”和“寒山诗是道翘制造出来的游戏”的说法。这些说法后来在日本学者的研究中被不断复制、引申,使寒山和寒山诗的写作演化为一个“故事”,一个“传说”。最有影响的是历史学家津田左右吉的博士论文《寒山诗与寒山拾得之说话》和唐代文学史家、方言学家入矢义高的《寒山诗管窥》。在津田左右吉的论文中,他以史家的眼光来辨别寒山的真伪,以及寒山诗和寒山传奇化之间的差异,指出“寒山是否真如传说的有其人,是一个疑问”,并明确认为“寒山诗与传奇人物寒山可以看作两回事”。(2)在入矢义高的论文中把怀疑更推向基本否定的一端,认为“寒山从中唐起就包围在一种传说的气氛之中,其真实性及所处的时代,也都是模糊不清的”;“寒山这个人究竟能不能成立,实际上还是个很大的问题。寒山(或寒山子)这个人物,是否实有其人,还全然不明,能证明实有其人的可靠材料也全然没有。”(3)这一怀疑倾向也影响到我国学术界,如有学者说:“综合现有的材料作结论,只能肯定中晚唐确曾流传一批通俗诗,其作者被称为‘寒山子’或‘寒山’,在诗的流传过程中,逐渐形成了关于寒山这个人物的传说,闾丘胤其人及其为寒山诗作序的故事也随之被创造出来。”(4)先有蛋还是先有鸡,这一“问题”在这里又一次被列入了学术讨论的辩题。

怀疑寒山其人并否定寒山对《寒山子集》的著作权,主要理由是:一,现在能够掌握的关于寒山的文献几乎都成于释家之手,而那些记载都夹杂着传说的成分;二,闾丘胤序文所描绘的行迹“疯狂”的寒山人物与现存寒山诗中的人物形象不一致;三,也是最主要的,寒山诗的内容,所含的性质不一,驳杂矛盾,有表现道家思想、神仙思想、隐逸思想的,也有表现佛家的(既有南宗禅又有北宗禅,还有根本不能两立的佛教观念),亦有儒家的。在同一个诗人的作品里具有这样都的复杂思想,在寒山之前的中国诗史上,似乎未曾见过;四,据《寒山子集》中一些具有自叙性质的诗来看其人生经历,也有不尽吻合处。

这些看法对寒山及其诗创作的研究来说无疑提供了许多重要观点,能够引起人们对这一问题研究复杂性的认识。但是,它是否能在学理上构成对寒山其人其诗的怀疑以至否定呢?对此应当慎下结论。源自天涯,其流曲折,支脉既多,包容也广。人的生命历程和心路历程正如天流纵横远引,是一个由复杂而具体的阶段组合成的全幅过程,富于变化,多姿多彩是这个过程的主要特征。就寒山这个具体个案来说,即使没有中唐徐凝、晚唐李山甫、齐己等诗人的叙说,没有杜光庭较为具体的片段记载,没有高僧传、佛祖统记、释氏稽古略、景德传灯录中传记性的文字,仅就寒山自叙诗透露的信息来谨慎研究,他人生过程的各阶段的轮廓也是可以大致勾勒出来的。自然任何一个特殊的阶段,一种特殊的境遇都可能产生一类特定的言说形式和内容,那么,被认为“缺少统一性”的那些作品,如果说在此阶段不会出现,在彼阶段会不会出现呢?在某种身份下不可能表述的内容,在其它身份下也永远不能言说吗?这样的具有“统一性”的作品,对唐代,或者对古代的创作时间长而且存世作品多的作家不能苛求,在寒山身上同样不能苛求。换言之,对寒山研究和对其他作家研究一样,是不宜用全程界定的,而应当分析不同的阶段,考察诗人的身份变化,追踪诗人的志趣改异,探究诗人的生命历程和精神历程。基于这样的思路,对寒山的生平资料作系统考察,可以将其一生看作是儒士、隐士和编外僧三种身份转换的百年过程,正是不同身份的转换,使其通俗诗的叙述发生变化,显示出阶段性的差异。

二、儒士身份及其叙述

寒山的初始身份是儒士,这是由他的出生和青少年时代的经历所形成的。寒山的家世和经历在他的诗作中屡有表述,综合来看,他应当是出生于咸京一个有儒学背景和中下层官宦身份的家庭。少年时代,有着“联翩骑白马,喝兔放苍鹰”潇洒自在和“国使职非愿,神仙未足称”的狂傲不羁,晚年他常有“寻思少年日,游猎向平陵”,“哀哉百年内,肠断忆咸京”诗回忆故乡生活。正是在咸阳故乡,他受到了良好的文化教育。有学者认为寒山诗中有关寒山的经历,“矛盾枘凿处确实不少”,所举例证如“少小带经锄,本将兄共居,缘遭他辈责,剩被自妻疏。抛绝红尘境,常游好读书。谁能借斗水,活取辙中鱼”诗,认为既是纨绔子弟便不可能务农。其实这里的“带经锄”是作为一个典故使用的,《颜氏家训·勉学》曰:“古人勤学,有握锥投斧,照雪聚萤,锄则带经,牧则编简,亦为勤笃。”李嘉佑《送王正字山寺读书》诗有“风流有佳句,又似带经锄”句,可见“带经锄”正是其少年时代勤笃地攻读儒家经典的生动注脚,正因为如此,以后“常游好读书”就是自然而然的了。

“儒士”是寒山的初始身份,也是他作为一个文人的基本身份。如果说我在本文后面讲到的某些身份具有比较截然的阶段性,但儒士身份却是在各个人生阶段都得到显示,当与其它身份重叠时,儒士身份被遮蔽、被淡化,被遗忘,但“满卷才子诗,溢壶圣人酒”的儒素文人的形象也会不时切换出来,从而露出作者的本来“底色”。

作为一个儒士,寒山诗中有不少表现读书、览经、求仕和企求建功的作品:

雍容美少年,博览诸经史。尽号曰先生,皆称为学士。未能得官职,不解秉耒耜。冬披破布衫,盖是书误己。

一为书剑客,二遇圣明君。东守文不赏,西征武不勋。学文兼学武,学武兼学文。今日既老矣,余何不足云!

书判全非弱,嫌身不得官。铨曹被拗折,洗垢觅疮瘢。必也关天命,今冬更试看。盲儿射雀目,偶中亦非难!

如果我们不能否认这些作品都具有一定的自述生平意义的话,那么可以知道寒山早年不但有博览经史的经历,还曾经多次参加科举考试,其间屡经挫折,为了求取功名学文学武,书剑从军,东征西守,而这些正是唐代,尤其是盛唐时期文人入世的一般经历。在拾得诗中有“少年学书剑,叱驭到荆州。闻伐匈奴尽,婆娑无处游。归来翠岩下,席草玩清流。壮士志未骋,猕猴骑土牛”一首,有学者早已指出这首诗的内容与从未离开过天台的拾得的生平毫无关涉,显然是寒山所作。将这首诗与上述诸诗结合起来,可知寒山青少年时代富有英雄豪迈的气度,曾从场屋走向边塞,在通向仕版的道路上历经坎坷曲折。然而早年读书使他不仅具有了“书判全非弱”的科场竞争能力,而且永葆了一种文人的读书情结,即使在社会的最底层,当他“家中何所有,唯有一床书”时,也仍然会俨然像一个民众文化启蒙人,用最简朴的言辞劝导人们读书:“养子不经师,不及都庭鼠”,“读书岂免死,读书岂免贫。何以好识字,识字胜他人”,他强调“丈夫不识字,无处可安身”,而鄙夷“未读十卷书,强把雌黄笔”的假儒士,“将他儒行篇,唤作贼盗律”(《三五痴后生》)。这里,没有“人生识字忧患始”(苏轼诗)的怨愤和反讽,全然是真儒士的骄傲和塾师式的谆谆教导。

在寒山诗的儒士叙述中,有为数不少的以大众精神牧师姿态出现的作品,其中《国以人为本》表现儒家民本思想,非常值得重视。诗云:“国以人为本,犹如树因地。地厚树扶疏,地薄树憔悴。不得露其根,枝枯子先坠。决陂以取鱼,是取一期利。”寒山主张厚生重本,

反对竭泽而渔民生,体现了深厚的人文情怀,与中唐元白、张王等诗人的注视底层,关怀民瘼的作品相比,这首诗同样具有特别耀眼的人道主义光彩。当然在更多的时候,寒山并不在如此高的精神层次上思考问题,而是把目光投向世俗生活的基本层面,将生存之常、伦理之道结合起来向民众传述。他启示人们积贫而困时如何致富:

丈夫莫守困,无钱须经纪。养得一牸牛,生得五犊子。犊子又生儿,积数无穷已。寄语陶朱公,富与君相似。

妇女慵经织,男夫懒耨田。轻浮耽挟弹,跕躧拈抹弦。冻骨衣应急,充肠食在先。今谁念于汝,苦痛哭苍天。

正如项楚先生指出:《丈夫莫守困》一首立意出于《孔丛子·陈士义》(5),诗人将一则古典的经济学范例,化作了通俗的致富指南。后一首诗则当自出胸臆,叙说勤劳务本,丰衣足食的朴素的道理。在劝导人们经纪致富的同时,寒山对物欲膨胀,金钱极易扭曲人的纯正感情,疏离人际关系的负面影响保持着清醒的认识。这种认识也许源于他自身的经历:“富贵疏亲聚,只为多钱米。贫贱骨肉离,非关少兄弟。”正因为这样的切肤之痛,他的笔下有百狗争食,抢夺啀喍的丑陋情景(《我见百十狗》),有城北富裕的仲翁家,妇死吊客盈门,翁死无一人哀哭的人情浇薄场面(《城北仲家翁》),有在会客场因恶衣破裙,排在众人之后吃残菜剩羹的恶俗世相(《低眼邹公妻》),寒山藉此讽世劝俗,而这种情感的极致便是对“富儿多鞅掌,触事难祗承。仓米已赫赤,不贷人斗升”;“富儿会高堂,华灯何炜煌;此时无灯者,心愿处其傍”这种贫富不均社会现象的谴责和对贫穷潦倒者的同情。在诗中他用最通俗的语言对贪婪的富贵者发出无情诅咒:“至若临终日,吊客有苍蝇。”

在寒山诗中我们看到他与许多正直的儒士一样秉芳独立,有着屈子般的狷介、忠贞和“路漫兮难征,心惆怅兮狐疑”(《有人兮山径》)的焦虑,同时具有深厚的亲情,对爱妻、对兄弟、对朋友,对一切富有美质的人际关系。这些诗有着浓厚的文人色彩,表现出作者较为自觉的修辞意识。以下这首诗是极为人们称道的:

昨夜梦还家,见妇机中织。驻梭如有意,擎梭似无力。呼之回面视,况复不相识。应是别多年,鬓毛非旧色。

睽别多年,生活已不复往日之生活。双鬓已摧改旧色,梦中还家应不识,时间的年轮如此模糊,但诗人对爱妻的感情仍然亲切,“驻梭如有意”,“呼之回面视”,笔笔委婉动人。这一类我们可以称为“诗人之诗”——“诗人之情诗”的作品在寒山集中还有一组仿乐府民歌,如《相唤采芙蓉》、《洛阳多女儿》、《群女戏夕阳》、《春女炫容仪》、《三月蚕犹小》、《昨日河悠悠》、《花上黄莺子》等,这里引录两首:

相唤采芙蓉,可怜清江里。游戏不觉暮,屡见狂风起。浪棒鸳鸯儿,波摇鸂鶒子。此时居舟楫,浩荡情无已。

春女炫容仪,相将南陌陲。看花愁日晚,隐树怕风吹。年少从傍来,白马黄金羁。何须久相弄,儿家夫婿知。

诗人描绘了一幅幅充满青春色彩的生活场景,折射出作者心灵深处对生活的热爱。女性是这些诗中的主角,她们年轻貌美,热情洋溢,自由活泼,情不为礼所囿,与寒山的大量的劝诫诗、僧道诗中的形象迥然异趣,与《灿灿卢家女》和那首在《朱子语类》中被称赏为“煞有好处,诗人未易到此”(6)的《城中娥眉女》以劝讽冷笔收结的写法也显然不同,因此在寒山诗评论中最多争议。其中《春女炫容仪》一首在清潭氏的《寒山诗新释》中甚至被明确列为“伪寒山”诗,欲删之而后快。其实,争议的原因在于,评论者没有客观地看到寒山具有唐代士人的基本身份,这种身份又决定了寒山诗必然具有文人诗情感抒发和修辞表现的一般特点。而问题恰恰是,如果忽略了寒山早期的生活背景和寒山的基本身份的话,我们就会先验地预设一个乐道佞佛的寒山形象,难免在阅读心理上不允许寒山诗世俗化、情感化的内容叙述走得太远,不允许寒山诗的言说方法显得过于纯粹文人化,也就不可避免地会产生种种误读和排他性的判断。

三、隐士身份及其叙述

在前人论及的寒山的各种身份中,“隐士”之说有多种文献资料可以左证,如《祖堂集》中称其为“逸士”,托名闾丘胤的《寒山子集序》说他“隐居天台唐兴县西七十里,号为寒岩”,杜光庭《仙传拾遗》他“大历中隐居天台翠屏山”,寒山也曾自号“山林人”(《元非隐逸士》)。但是,所有后人的记述资料都把他的隐士身份与“寒岩”之地联系起来,如杜光庭描述翠屏山“其山深邃,当暑有雪,一名寒岩,因自号寒山子。”显然这里从“人道是”的信息中引申的成分很多。 其实,寒山的隐居生活是长期的,也有着较为复杂过程,其间经历过“农隐”和“佛隐”的不同阶段,这两个阶段又大致对应着“村居”和“岩居”两种形式。在现存的各种历史记载中往往重视后一段带有怪异色彩的经历,而有意无意地忽视前一段普通意义上的隐居生活,形成了对寒山人生的误解。而这种误解无疑也是后人不断将寒山传奇化、虚无化的原因之一。

如果要还原这个完整的隐逸过程,我们必须振叶寻根,追溯寒山之所以走上隐居道路的缘由。关于这个问题涉及到一系列事实考证,这里通过考察寒山生平的“三十之迁变”简述其要。

大约三十岁时,寒山经历了人生的重大迁变,由家乡咸京移往天台隐居。关

于三十岁时的情况,寒山诗中多次述及:

个是何措大,时来省南院。年可三十余,曾经四五选。囊里无青蚨,箧中有

黄绢。行到食店前,不敢暂回面。

少年懒读书,三十业由未。白首始得官,不过十乡尉。不如多种黍,供此伏

家费。打酒咏诗眠,百年期仿佛。

第一首诗人叙述自己早年对功名的热衷和生活的窘迫。“南院”是唐代吏部用官放榜之处。寒山曾身历场屋四、五次,且曾通过礼部会试,但在吏部铨选中却屡次被放。第二者诗未见载国内各寒山集版本,是一首可靠的辑佚诗(7),它提供了了解寒山生平的极其重要的第一手资料。诗云“少年懒读书,三十业由未”,与前两首诗及其它自述早年生活的叙事诗正相吻合,它再一次表明到约三十岁时,寒山经过四、五次科举考试仍未第入仕。那么,他为什么会在此时顿生“枕流兼洗耳”(《出生三十年》)的愿望,作出远走江南的抉择呢?有三个原因较为明显:一,极力追求而难登仕版的失意;二,家庭矛盾内部出现矛盾和纷争(8);对社会各种恶俗抵触而痛苦。然而,这些只能说明寒山可能走向隐居生活,却不能说明他为什么远遁天台。要解释这一疑问,我们不能不注意到至德一载(756)的“迁移潮”。这次巨大的移民风潮是唐代历史上无法忽视的重大事件,也是唐代许多士人生活的转折点。

天宝十四年(755)安、史率所部兵南下进攻中原,次年六月潼关失守,叛军取西京,玄宗仓惶奔蜀。肃宗至德二载唐军收复长安,但整个安史之乱却历时八年方得平息。这一时期,“夫以东周之地,久陷贼中,宫室焚烧,十不存一,百曹荒废,曾无尺椽……东至郑、汴,达于徐方,北自覃怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条。”(9)在中原地区这种毁灭性的兵燹中,大批士人避乱南下,“移家避寇逐行舟”,“欲向山中过一生”(顾况《题明霞台》)。尤其在“銮驾避狄”的至德一载(756)形成了一股“移民潮”,中原人士“三湖五海为家,登会稽者如鳞介之集渊薮。”(10)当时大批士人南下入山避祸都是隐姓埋名的,以至“老人也欲上山去,上个深山无姓名”(顾况《庐山瀑布歌送李颀》)。由此我们可以确定正是在至德一载(756)或稍后,寒山在“三十业由未”对功名的绝望和种种矛盾中,又惊逢安史之乱的惨烈兵祸,便认同“隐士遁人间,多向山中眠”(《隐士遁人间》)的时代取向,选择了南下隐姓埋名,寄迹天台的道路,成为南迁移民中的一员(11),同时也完成了从深心向仕的儒士向敛志遁世的隐士的转化。

关于寒山的隐遁,研究者大都注意描述“重岩我卜居,鸟道绝人迹。庭际何所有,白云抱幽石”(《重岩我卜居》)的深岩中的孤处独居,自绝人间的状态,却忽略其南迁天台以后较长一段的村居生活,然而这与寒山的一系列自述诗极不相符。事实上在寒山诗中,当他以隐士身份进行叙说时,村居生活和岩居生活同样给人以深刻的印象。在寒山的隐士叙述中第一类题材即村居生活诗。《我住在村乡》和《我在村中住》两首诗是最为明显的作者自道了。与后一首诗写“一介村夫”在乡村“众推无比方”而到了城里“却被狗形相”的立意相同的是《笑我田舍儿》:“笑我田舍儿,头颊底絷涩。巾子未曾高,腰带长时急。非是不及时,无钱趁不及。一日有钱财,浮图顶上立。”这个面容朴騃,衣着村野的“田舍儿”就是村居阶段寒山的典型形象。

村居生活期间虽然他不免有“新谷尚未熟,旧谷今已无,就贷一斗许,门外立踌躇”的尴尬和苦涩,但也有“田家避暑月,斗酒共谁欢,杂杂排山果,疏疏围酒樽”的欢乐,《茅栋野人居》和《琴书须自随》是典型的隐居生活画图:

茅栋野人居,门前车马疏。林幽偏聚鸟,溪阔本藏鱼。山果携儿摘,皋田共妇锄。家中何所有,唯有一床书。

琴书须自随,禄位何用为。投辇从贤妇,巾车有孝儿。风吹曝麦地,水溢沃鱼池。常念鹪鹩鸟,安身在一枝。

虽然诗中的“贤妇”、“孝儿”的来历不甚明了,是将发妻从咸京接来一同隐居的呢,还是南迁后新婚并有生了孩子呢?这个疑问也许永远无法有确实可证的考据结果了,但无论如何,我们只要以真实的生命的感情来看待寒山,是完全可以相信这些作品是具有一定的写实性的,并且相信这种陶渊明式的隐逸生活给了寒山无穷的满足感。后一首诗结尾的自譬大可玩味,“鹪鹩,巧妇鸟也,一名工雀,一名女匠,亦名桃虫,好深处而巧为巢也。”(12)深隐之后的一枝之巢,使他不但有琴书相随的自适,而且有妇儿在侧的天伦之乐。这时他的青少年时代的求禄心潜移置换为向隐心,英雄气内敛化成了逸民气,他有较长时间沉浸在“霜露入茅檐,月华明瓮牖”的山村生态和“朋游情未已”的朴实的友情中。这一时期作为隐士叙述的一个重要特点是诗作中具有鲜活的乡土味和浓厚的现实生活气息。

在寒山的隐士叙述中,第二类题材为风景山林诗。就我对寒山诗的考察,他南迁天台后曾经三移隐居之地,具体是村落——岩下——重岩中,也就是他自道的“我住在村乡”、“家住绿岩下”和“重岩我卜居”三个阶段,这是寒山南迁后“有家”、“离家”、“出家”的一个完整过程。他的风景山林诗大多写于“绿岩下”和“重岩中”:

自乐平生道,烟萝石洞间。野情多放旷,长伴白云闲。有路不通世,无心孰可攀。石床孤夜坐,圆月上寒山。

云山叠叠连天碧,路僻林深无客游。远望孤蟾明皎皎,近闻群鸟语啾啾。老夫独坐栖青帐,少室闲居任白头。可叹往年与今日,无心还似水东流。

他在树丛中读古书,在石壁上涂新诗,泣露吟月,践草瞻云,与自然进行着亲密和谐的对话。这时写作中的反修辞的现象似乎消失了,诗人用典雅工整的语言展开叙述,心与景相摩荡,情与境相融铸。“溪涧静澄澄,快活无穷已”,“任你天地移,我畅岩中坐”,“自羡幽居乐,长为象外人”的那份与世疏离乃至绝缘的心态,使他这类山林诗无多蔬笋气,很少世俗气,也从朴野的劝世诗的风格中脱略出来,走向纯粹的诗,成为诗中的诗。

在寒山的隐士叙述中,第三类题材为向道谈玄诗。天台山是一个道教气氛非常浓厚的地方,不少著名的道观和天台山的神秘道教气息使寒山初来便深受吸引,“我闻天台山,山中有琪树。永言欲攀之,莫晓石桥路”,“自见天台顶,孤高出众群。风摇松竹韵,月现海潮频。下望山青际,谈玄有白云。野情便山水,本志慕道伦。”这种道教氛围也许是寒山归隐和南迁的心理驱动之一,正因为如此,南迁以后“道伦”几乎伴其终身。在“家住绿岩下”时,他“仙书一两卷,树下读喃喃”,进入寒岩后,“下有斑白人,喃喃读黄老”,他更称“道伦常获亲”了。在寒山集中,论道、谈玄、问仙的诗为数甚多,有叙事性的,如“昨到云霞观,忽见仙尊士。星冠月帔横,尽云居山水。余问神仙术,云道若为比”;有史论性的,如“常问汉武帝,爰及秦始皇。俱好神仙术,延年竟不长”;有玄论性的,如“益者益其精,可名为有益。易者易其形,是名之有易。能益复能易,当得上仙籍”;有感发性的,如“手笔大纵横,身才极瑰玮。身为有限身,死作无名鬼。自古多如此,君今争奈何?”

在这类叙述中,尽管白云、飞鹤、灵丹、琪树等羽化登仙的意象纷呈,黄老道家的理论入微,但往往在诗旨不是表现神仙之说的可验性,相反所证明的是它的荒谬性,阐述的是生命有限而时间无永恒,人类无法拒斥死亡的必然规律。正因为如此,他向道谈玄并无神秘主义的导向,始终保持着对求仙辞死思维方式的讽刺和批判,“终归不免死,浪自觅长生”成为寒山对向往仙籍者的基本结论。由此不难看出,虽然他身在山林,心系寒岩,但他的双脚始终踏在村乡,踏在现实的江南社会的土壤上。

四、编外僧身份及其叙述

晚年的寒山是以佛教徒的身份出现的。现今尚保留的文献中关于寒山的记载大多见于佛教著作,如《祖堂集》卷十六、《景德传灯录》卷二十七、《五灯会元》卷二、《宋高僧传》卷十九、《古尊宿语录》卷十四、《天台山国清寺三隐集记》等。这里将《宋高僧传》的内容节载其要:

寒山子者,世谓为贫子风狂之士,弗可恒度推之。隐天台始丰县西七十里,号为寒、暗二岩,每于寒岩幽窟中居之,以为定止。时来国清寺。有拾得者,寺僧令知食堂,恒时收拾众僧残食菜滓,断巨竹为筒,投藏于内。若寒山子来,即负而去。或廊下徐行,或时叫噪凌人,或望空曼骂。寺僧不耐,以杖逼逐,翻身抚掌,呵呵徐退。然其布襦零落,面貌枯瘁,以桦皮为冠,曳大木屐。或发辞气,宛有所归,归于佛理。

在现代和当代学者的评论中,对上述寒山形象都以“迷幻症”来加以形容,其实这正是他越过了世俗的栅栏后进入佛教的世界,彻底打破了色身羁绊,所显露出的自性自我的“本来面目”。寒山诗中对其在国清寺的遭遇有所记载:“忆得二十年,徐步国清归。国清寺中人,尽道寒山痴。痴人何用疑,疑不解寻思。我尚自不识,是伊怎得知。低头不用问,问得复何为?有人来骂我,分明了了知。虽然不应对,却是得便宜。”从这一自述中可以看出,此时他幽居在寒岩,并不是“国清寺中人”,只是“时来国清寺”的一个“编外僧”而已。但是从“我尚自不识,是伊怎得知”、“有人来骂我,分明了了知;虽然不应对,却是得便宜”的独白中,我们看到寒山开悟获得的佛理知性是远远超过那些身披袈裟的国清寺佛子的。“自家本性我还在寻求,你们哪里会懂得”,这不是自我的遮蔽,而是悟道者的气度。“有人来骂我”,那些骂人者根本没有望到禅的大门,“虽然不应对,却是得便宜”,便是直下承担,开悟无碍,把那些虽身在国清寺中,却着于“相”,有着深刻知识障碍而未能脱略身心者一下子比落了下去。

《四库全书总目》卷一四九《寒山子诗集》提要评论寒山说:“其诗有工语,有率语,有庄语,有谐语,至云‘不烦郑氏笺,岂符毛公解’,又似儒生语,大抵佛语、菩萨语也。今观所作,皆信手拈弄,全作禅门偈语,不可复以诗格绳之。”此评大抵可谓中肯,但寒山诗集中的佛语、菩萨语与禅门偈语是并不完全相同的,须具体分析。佛语中既包括禅门偈语,也包括站在佛教立场的劝世诗,而后者所占的比例是相当大的。这些诗可能大多写于寒山开悟前,所劝导的是世人“驱谴除恶业,归依受真性”。“余劝诸稚子,急离火宅中”,是寒山诗不断重复的主题,不少诗即惧人以三界轮回之苦:“可畏轮回苦,往复似翻尘。蚁巡环未息,六道乱纷纷。改头换面孔,不离旧时人。速了黑暗狱,无令心性昏。”在他看来,芸芸“浮生人”固然“扰扰百千年,去来三恶道”,即使是“转轮王”,也未免“还作牛领虫,六趣受业道”,备受苦毒。还有不少诗申说食欲、淫欲引贪的观念,劝人超脱欲界:“贪财爱淫欲,心恶若豺狼。地狱如箭射,极苦若为当。不自见己过,如猪在圈卧。不知自偿债,却笑牛推磨。”“我见凡愚人,多畜资财榖。饮酒食生命,谓言我富足。莫知地狱深,唯求上天福。罪业如毗富,岂得免灾毒。”这些诗大多心念笔应,语言凡浅,如偈如颂,通俗易懂,至于一些阐说杀生食肉者不能上天堂,只能下地狱的诗,已充满民间宗教宣传的色彩了。总观寒山的劝世诗,如果离开白话文学发展的视域以纯粹诗的立场来看的话,在艺术表现上直白朴野得已近乎粗糙,但是其采取佛教谨戒“贪嗔痴惑”的观念,对普遍世相进行深刻的观照与冷静的省察,并以直切冷峻的笔法加以规劝、嘲讽和抨击,以警励流俗,表现出强烈的愤激情感和去业虔诚,形成了独特的风格,足以与他的许多禅境圆融的诗作相提并论进入佛教诗歌史。

正如有学者已经指出的,寒山入道修习的可能是《金刚经》,他诗中有“不念《金刚经》,却令菩萨病”之句。在禅宗史上,五祖弘忍始以《金刚经》授徒,六祖惠能也以《金刚经》悟道(13)。从寒山诗中看,其所表现的佛学精义与与道行的进阶,也无不与《金刚经》相符合。台湾学者黄永武曾从寒山诗中选出《有身与无身》、《自古多少圣》、《寒山顶上月孤轮》、《我见利智人》、《常闻释迦佛》、《世有多少人》、《我见转轮王》、《我见出家人》八首诗加以分析,认为与《金刚经》全文“舍小趣大”、“无得无念”、“诸相非相”、“菩萨心主”、“初入佛地”、“破除见执”、“解脱知障”、“妙行圆满”这八个递升进阶式的段落意义正相契合,据此指出寒山修道“循阶日进,结果究竟达到了佛学中颠峰的境界”(14)。在寒山禅诗至今无法进行缜密的编年即尚不能以时间为线索整序的情况下,“循阶日进”难以落实,因此这一结论多少显得有些牵强,但我们却无可否认寒山诗中有数量颇为可观的一些诗作品都是表达其独特的禅悟体验,而这种禅悟确实达到了相当精湛的程度。《高高峰顶上》和《岩前独静坐》是相当具有代表性的两首:

高高峰顶上,四顾极无边。独坐无人知,孤月照寒泉。泉中且无月,月自在青天。吟此一曲歌,歌终不是禅。

岩前独静坐,圆月当空耀。万象影现中,一轮本无照。廓然神自清,含虚动玄妙。因指见其月,月是心枢要。

前一首诗全不用禅典,但处处显现出般若无知的神秘的直观。独坐寒岩峰顶,冥心之时已是能所俱泯之境了。泉月互为观照,皆存空灵澄明的质性。水无留影,月自在天,一切自然而然,四顾无边的万象中体现的是真实的本质。即兴而吟,纯为无心,脱略情尘,不求自得,故“歌终不是禅”,已不知此地何地,此夕何夕了。后一首则借禅典循禅理而说法。“万象影现中,一轮本无照”是禅宗所谓空界本无法,月亦非真实的譬喻。“因指见其月”用《楞严经》(卷二)之典:“佛告阿难:汝等尚以缘心听法,此法亦缘,非得法性。如人以手指月示人,彼人因指,当应看月。若复观指,以为月体,此人岂唯亡失月轮,亦亡其指。何以故?以所标指为明月故。岂唯亡指,亦复不知明之与暗。何以故?即以指体为月明性,明暗二性无所了故。”项楚先生《寒山诗注》对此所作的解释凸显其要义:“盖指以喻教,月以譬法,指以喻语,月以喻义,‘因指见其月’因教而悟法,因语而悟义,直入禅心佛义矣。”

“吾心似秋月,碧潭清皎洁。无物堪比伦,教我如何说”也是寒山诗中极富禅趣与禅机的一首。晚唐五代以来,禅师上堂示法引征此诗者甚多,历代禅宗画家以此为题材者亦甚伙,其影响可见。心似秋月,又似清水,无住生心,毋庸言说,这正是“默默忘言,昭昭现前。鉴时廓尔,体处灵然”(玄智正觉《默照铭》)的最佳禅境。寒山集中以水月、明珠作喻体的禅诗在在可见,形成一派水月相忘,珠光交映的澄澈幽静的境界。这种境界色即是空,物即是我,是寒山后期追求的空诸一切,心无挂碍,光明莹洁,默知神明的精神乐园。与其开悟得道前大量的朴野得几近“土头土脑”的通俗劝世诗相比,这类圆融自足的禅诗实属精致的写作,不仅充满了智性体悟,也突出表现出禅诗触目菩提的美感和机趣。

在寒山以佛教徒身份的叙述中,一部分对佛教持批判态度的诗作是很值得注意的。在《自闻梁朝日》中,他以崇佛最盛的梁代为“的”,称大肆造作迦蓝实为多增“患累”之举,“与道殊悬远,拆东补西尔。不达无为功,损所益少利。”在《我见凡愚人》中用相当愤激的语气讥刺供僧做法:“供僧读文疏,空是鬼神禄。福田无一个,虚设一群秃。”他完全否认佛教的修证工夫:“达道见自性,自性即如来。天真元具足,修证转差回。”这些蔑视佛法,呵佛骂祖的诗,所表现出的一贯的愤世嫉俗的姿态,也体现出南禅宗肯定自我个性,提倡无所依傍,反对传统教条的精神,为后世狂禅开启风气。这些作品从文献角度看,不但可以藉以确认寒山这一“编外僧”的宗派皈依,对判定寒山及寒山诗产生的时代亦有不可忽视的意义;从文学创作角度看,它丰富了寒山人物的形象,显示出其人与王梵志等唐代白话诗人相比较而显然可见的独特色彩。

注 释

(1) 释小见清潭氏《寒山诗新释》,明治40年东京丙午出版社出版。

(2) 津田左右吉《寒山诗与寒山拾得之说话》,见《津田左右吉全集》第19卷《支那佛教之研究》。

(3) 入矢义高《寒山诗管窥》,原载日本京都大学《东方学报》第28册,王洪顺译文载《古籍整理与研究》第4期,中华书局1989年3月出版。

(4) 孙昌武《禅思与诗情》第8章《寒山诗与禅》,中华书局1997年8月出版。

(5) 《孔丛子·陈士义》:猗顿,鲁之穷士也,耕则长肌,桑则长寒。闻陶朱公富,往而问术焉。朱公告之曰:‘子欲速富,当畜五牸’,于是乃适河西,大畜牛羊于猗氏之南。十年之间,其滋息不可计,赀拟王公,驰名天下。

(6)《朱子语类》卷140《论文》。

(7) 今存的日本江户时代的各笺注本无一例外地都收录了这首诗。交易《寒山子诗集管解》等注此诗“检异本得之。异本者,隋州大洪住山庆预序,并刘觉先跋有之。”此异本与日本其它版本看来并非一个系统,疑徐灵府编纂的《寒山子集》在较早时已传入日本,这一首诗或即原徐灵府编辑本中的。

(8) 寒山有《少小》诗云“少小带经锄,本将兄共居。缘遭他辈责,剩被自妻疏。”在其它诗中也涉笔与兄弟之间的矛盾。

(9) 《旧唐书》卷一二○《郭子仪传》。

(10) 穆员《工部尚书鲍防传》。

(11) 关于这一问题的考证,详见拙作《有关寒山生平若干问题探考》,日本《中国文化论丛》第9号,2000年7月出版。

(12) 《庄子·逍遥游》成玄英疏。

(13) 参张伯伟《禅与诗学》之《寒山诗与禅宗》,浙江人民出版社1992年9月出版。

(14) 黄修武《寒山诗的颠峰境界》,见台湾《幼狮月刊》第47卷第5期。

苏公网安备32050802011961

苏公网安备32050802011961