在一个新全球化时代,关注文明冲突、思想对话和民族精神未来发展的人,决不能忘却寒山寺,忘却寒山精神。幽古而灵雅的寒山寺,蕴藏着寒山、拾得两位高僧所创建的“和合文化”,这不仅仅是蕴藏着中华传统思想文明的重要精神家园,而且是现代和谐社会建设的思想资源;不仅是“中国经验”、“北京共识”的文化底蕴,更是解答当代“人类困境”、解决全球问题的文化理念,因而具有极其重要的意义。

一、“寒山精神”:“和合文化”的重要发源地

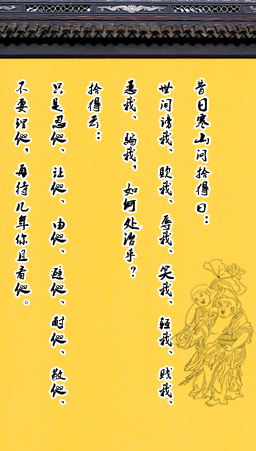

在中国五千年源远流长的文化脉落中,在民族博大精深的文化体系中,寒山、拾得两位高僧所创造的“寒山精神”源于何处?本真意义是什么?又居于何种地位?“寒山精神”当然是佛学;佛学的内在宽恕、忍让、色空、无我、万物皆有佛性的思想不仅通过高僧的思想、而且通过高僧的言行表现得淋漓尽致。寒山问拾得曰: “世间谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我、 如何处治乎?”拾得云:“只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待几年你且看他。”这就是作为“妙中宝”的“波罗蜜”。

但是,“寒山精神”不是印度佛学的跨界平移,而是佛学中国化的积极成果,主要是吸纳了原有中国儒道思想中的思想精华。可以说,“寒山精神”就是“和合精神”;“寒山文化”就是“和合文化”。这一文化是将“和”与“合”高度统一、内在融合的文化,是以“和合”为内在灵魂将儒、道、佛三者贯通的文化,是超越了单纯的儒学及后现代“主体际”向度、也超越了单纯的道家和现代主义“主客体关系”向度,将“主体-主体”与“主体-客体”两者融通的交往实践文化。

将“和”“合”高度统一而成为一个完整的“和合文化”,从而开创了文化史上的一个新格局。在中国文化史上,“和”的思想自先秦儒家;“君子和而不同”,“小人同而不和”,“和为贵”,“仇必和而解”,大量的关于“和”的儒学思想精华,在千年中国文化脉落中已经深深地扎下根,成为中华民族的文化品质和基本特色。“合”的思想主要来自道家;老子“天人合一”思想:“人法地、地法天、天法自然”。庄子说,“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》),是更明确的“天人合一”思想。 “寒山精神”的出现才真正结束了“和”、“合”两者的分离。从此,“和合文化”作为中国文化的经典思想,飘洋过海,传播海外,影响世界。自誉为“大和民族”和具有“大和魂”的日本民族,受其影响甚深。当然,今天,“和”与“合”似乎又处在分裂状态。寒山、拾得两兄弟的空间分离,不应造成文化精神的分离。中国人一向主张对外和平,具有“和”的精神,但是似乎缺失了“合”的精神,不仅很难解决家庭、企业、社区、社会内部的矛盾,更不能有效解决天人矛盾;日本民族中的右派思想家们似乎更崇尚“合”(内部合作、团队精神)而忘却“和”(和睦相处、和平共处、和谐世界)。民族的内部团结合作精神天下第一,一个日本人是条虫,三个日本人就成为条

龙。但是这一民族总是对外侵略扩张,缺失“和”的精神。因此,我们既需要重新召回“合”的精神,也需要不断将“和”的精神扩散出去,使两者重新合一。

“和合文化”成为贯通儒释道三者的文化融点和核心价值。“和”“合”作为儒、道思想是中国文化的核心价值,由中国化的佛学融为一体,创生为“和合文化”。寒山寺作为享誉中外的苏州名寺,数百年来孕育与守护着“和合文化”。从中,我们既可以寻找到佛学中国化的脉落,为西学东渐的文化本土化提供一个可供分析的案例;又可以寻找到一向以“入世”风格为主、人伦日用特色为主的中国本土文化如何转化为一种本土的禅学信仰和境界追求。

“和合文化”超越了单纯的“主体-客体关系”向度,又超越了单纯的“主体际关系”向度,成为双重关系为一体的交往实践观。儒学文化原有的致思向度为“主体际关系”。所谓“和”就是主体间关系状态:夫妻之间的和顺、家庭成员间的和睦、为人处世的和善、社会成员之间的和谐、国家和地区之间的和平。而自然之于人的关系,即主客体关系,则被转化为一种主体间关系(如董仲舒“天人合德”、“以德配天”)。反之,道家在“合”的观念阐释上主要偏重于“主客体”关系,所谓“天人合一”。今天,现代主义与后现代主义各执一端,前者强调“主客体关系”,人对自然的改造和驾驭,突出大写的人和大写的理性的权威,但是却相对忽略“主体际关系”,表现为“主客二分”和“单一主体性”。这一思维在对待自然和他人的态度上显然是“唯我独尊”和排斥异己,从而在人与自然关系上表现为“人类中心主义”;在与全球关系上表现为排他主义。反之,后现代哲学突破了现代主义的单一主体性,主张平等交往的主体际思维,但是,却抛弃了客体底板,将理性与真理问题撇开,主体际间的对话关系只是一种相对多元的关系。今天,我们弘扬寒山寺的“和合精神”,就是要重建主体与客体、主体与主体两重关系整合的交往实践观。

二、“寒山精神”:“文明冲突论”的中国回应

“寒山精神”作为地方知识具有世界意义。

当苏东剧变、冷战结束,世界格局发生大变化、大调整时,全世界都在瞩目:究竟世界未来走向何方?塞缪尔·亨廷顿,这位著名的美国哈佛大学教授,在1993年美国《外交》季刊上连续发表《文明的冲突?》和《不是文明的冲突是什么?》等文,此后又在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中认为,支配后冷战时期的国际政治、经济的主导范式是文明间的冲突,其中最主要的冲突将发生在西方基督教文明与东方的儒学文明及伊斯兰教之间。在他看来,“文明间的冲突将主宰全球政治,文明间的断裂带将成为未来的战线。”前南斯拉夫地区的科索沃冲突、中东地区日益紧张的巴以冲突局势,甚至美国遭到“911”恐怖主义袭击,都被看作是这一理论最好的验证。无独有偶。1995年3月,哈佛大学教授杜维明博士邀请了伊斯兰教学者和印度教学者,在马来西亚等地共同主持了一个叫做“回儒对话”的主题研讨会,试图在被亨氏称为有一条“血淋淋的边界线”的伊斯兰教文明与儒学文明之间加强沟通和理解,并以此来证明:把握全球文明间关系的主范式,不是冲突,而是“交往、对话与合作。”对话引起了轰动效应;2003年,他到苏州召开了一次“地方知识的世界意义”的国际学术研讨会,倡言“和合”文化的世界意义,从而将“寒山精神”这一苏州地方知识与全球的秩序安排这一世界级的大问题联结了起来,将以“和合”为核心的中国文化的世界意义问题被推到了历史的前台。在他新近出版的《儒学与自由主义》等著作中,一系列问题被重新提出:中国的“和合”传统文化的当代命运何为?如何解读历史文本?如何展望它们在21世纪的全球性未来中的地位?

的确,在今天,文化与文明之间的关系问题已经成为关系到未来人类生死存亡的大问题。为此,世界上存在着各种解答方式。按照中国传统文化的指谓,可以叫做“赖力”、“尚同”、“和合”三个法门。“赖力”“尚同”“和合”之辩,本质上就是全球化制度和秩序安排上的三种规则和三条道路。 2

当麦克卢汉提出“地球村”概念时,肯定已经看到:这是一个多元文化的村落。在旧全球化时代,与工业文明-农业文明的统治结构相对应,斯宾格勒,一位跨越19-20世纪之交的德国中学教师,在《西方的没落》中就描绘了世界多元文明的全球化图景。新全球化时代,将全球化浪潮与文明之间关系相互碰撞之时,亨廷顿则在《文明的冲突?》中将冷战结束后主宰国际政治的格局的范式定位于在全球性范围内各种差异的“文明的冲突”。世纪之交的一系列全球性事件:苏联东欧剧变、海湾战争和前南斯拉夫地区冲突、中东民族冲突、“911事件”和反恐怖主义战争,等等,将一个全球性治理问题严肃地提到全人类面前。人们在惶恐中深思:究竟应当以何种正义原则来治理全球?虽然在一个多元化、差异化意识形态的时代,不但找出一个能够求得全球性共识的正义理念是困难的,甚至描述差异性正义论也颇为困难。但是,在我看来,推动和实行全球治理只有三条道路可供选择:“赖力”、“尚同”、“和合”。

第一条道路:所谓“赖力”即强力或暴力,即用霸权主义、实力政治方式,将自己的文化观念强加于全球之上。无论亨廷顿的初衷如何,但是作为世界唯一超级大国的美国,特别是“小布什主义”,以新自由主义为基础,在制定现行全球政策时,就是这样一种思绪。

第二条道路:所谓“尚同”,全球价值的提倡者认为:世界在走向全球一体化的今天,应当有一种超越地域空间和文化差异的大同式全球伦理,即在族际平等基础上,在相互差异和多元化的文化中,极力寻找同一的“全球伦理”(见孔汉思:《全球伦理》),作为族际普遍交往的道德共识,将来作为制定“全球宪法”或全球规则的共识基础,这受到了全球越来越多的人的响应。然而,正如很难用一种世界语去取代各国民族语言一样,呼唤制定全球性“黄金律”,以抽象的伦理原则作为全球行动的准则,是困难重重的。而且,一种遮蔽和消除差异性民族文化的“同质态”文化是不可想象的。

第三条道路:1995年3月,哈佛大学杜维明教授邀请了伊斯兰教学者和印度教学者,在马来西亚等地共同主持了一个叫做“回儒对话”的主题研讨会,试图在被亨氏称为有一条“血淋淋的边界线”的伊斯兰教文明与儒学文明之间加强沟通和理解,并以此来证明:把握全球文明间关系的主范式,不是冲突,而是“交往、对话与合作”。近年来,中国政府领导人在对外谈话中经常强调“和合精神”,主张建立“和谐亚洲”、“和谐世界”。这一价值观发源于“寒山精神”。寒山、拾得,一个和、一个合,将儒家文化提升为一种最高价值和信仰;同时又是佛教的中国化,融进了中国文化的核心价值,因而是儒学思想的佛教化或者佛教与儒学的融合。所谓“和”,即“君子和而不同”,在一个差异化、多元化的世界,彼此之间互相尊重主权、领土完整,尊重彼此的生存权和发展权,容忍差异的意识形态,和平共处。所谓“合”即合作、融合,我们只有一个地球,我们共处于一个大气层和蓝天下,我们需要合作、共同解决人类困境——全球性问题。“和合论”从和平与合作角度推进全球性文化对话,构建全球交往规则,应当是中国文化对于世界的一大贡献。

三、“寒山精神”:秉持一种影响全球的文化力

今天,在新全球化时代,在新科技革命和知识经济强力推动下,全球核心竞争领域已经逐步从物质生产力的角逐渐次转向文化力的比拼。民族的文化精神与核心价值从竞争的边缘走向中心。发现、培育和完善一个民族、一个国家、一个地区的优秀的思想观念、文化精神和价值体系,成为各个民族、国家和地区自立、自强、自为于世界民族之林的重要路径和精神保障。文化力是一种软实力,更是一种持久影响世界的力量和权力。寒山精神与文化,就是这种有深厚民族文化底蕴、对世界有巨大穿透力和影响力的地方文化。

新全球化具有“glaocalization(全球结构的本土化)”效应。就全球来看,发展模

3

式、道路始终与一种精神文化内在关联。昨天的发展模式必然在今天展现出它的文化价值维度,而今天的文化价值体系必然成为明天的经济发展模式。因此,发展模式的博弈和比拼,说到底就必然包含着价值取向的对话和思想的撞击。20世纪90年代以来,世界上出现了三种发展模式,分别发生在拉美国家、俄罗斯与中国,具体的道路均不相同,结果也大不一样。以新自由主义为理论基础的“华盛顿共识”就是新自由主义价值观支撑下的发展模式,它给拉美和俄罗斯的改革带来的严重后果,替代性发展价值观层出不穷。1998年4月在智利首都圣地亚哥举行的美洲国家首脑会议,明确提出了以“圣地亚哥共识”替代“华盛顿共识”的主张。从欧洲社会民主主义价值理论出发的“欧洲价值观”,在强调经济增长的同时,倡导人权、环保、社会保障和公平分配; 由于改革开放以来,中国是世界上经济增长最快的国家,约瑟夫·斯蒂格利茨指出,中国经济发展形成“中国模式”,堪称很好的经济学教材。美国高盛公司高级顾问、清华大学兼职教授乔舒亚·库珀·拉莫(joshua cooper ramo)在2004年5月发表的论文中,把中国改革开放的经验概括为“北京共识”。通过这种发展模式,人们看到了中国崛起的力量源泉。“中国经验”实质上就是中国作为一个发展中国家在新全球化背景下实现现代化的一种战略选择,它必然包含着中华民族自主的社会主义核心价值——和合发展的共同体主义。而它的文化脉落和源泉,就是“寒山精神”这一理想境界和精神价值,与努力创造自己风范的苏州精神有着不解之缘。今天的“苏州之路”的每一个发展阶段,都不断刷新“和合发展”的共同体价值,从而都为中国的发展提供价值先导。和合发展的共同体主义是社会主义价值观的本质要求,也是新全球化时代中国发展道路和发展目标的集中体现。从这一视域观察苏州精神,它的地方知识——“寒山精神”就具有了全国意义、世界意义。反过来,也只有在新全球化时代这一地平线上,才能真正领悟苏州精神的本质和意义。

四、“寒山精神”:后殖民文化批评的再发现

在新全球化时代,多元文明话语间的对话重新成为全球交往关系的焦点,而“寒山文化的当代意义及其在文化全球性中的地位”又成为中国与世界发展面临的一个重大课题。如果说,主导旧全球化时代文明关系的原则是大一统的普适主义,既各种版本的“西方文化中心论”,那么,多元文化或文明间的差异性是新全球化时代的主要原则。后工业文明必将文化的差异及交往扩张到全球,从而引发了各种主义和思潮对文化差异问题的深切关注。继法侬等人之后,新左派最有代表性的学者之一e·赛义德(edward w.said)在《东方主义》和《文化与帝国主义》等著作中以所谓“后殖民文化批评”视野开启了对于新全球化时代的文化差异性关系的考察。他用“东方主义”这一术语意图表明:“关于东方的全部西方话语最终都是由欲统治东方土地及东方人民的统治意志所决定的。”西方视野中的东方,则是一个作为西方“先进”、“优秀”文化的反衬,一个“野蛮”、“落后”的“他者”象征。“西方—东方”意味着“文明—野蛮”的二分模式。他因此而强调:对作为全球主流文化的西方理论来说,如何真实地认识世界文化的差异,如何认识在全球一体化的各种表面色彩下隐藏着的各种文化的特殊性,揭示出一种在现代景观下面的民族深层性格,是一个大问题。j·c·斯皮瓦克(gayatri chakavorty spivak),一位以新马克思主义、女性主义、精神分析和德里达“解构”方法来研究“后殖民女性文化批评”的杰出女性学者,在《在他者的世界:文化政治学论文集》以及《三位女性的文本以及对帝国主义的批判》、《帝国主义与性别差异》以及《非主流研究:对历史修撰的解构》等论著中,关注的焦点主要在于殖民统治下的女性以及她们在殖民话语中所扮演的象征性角色。在充满欧洲中心主义的文学文本中,“白人女性—黑人女性”形成了一个“中心—边缘”的话语结构。葛兰西的“非主流”同样成为她解剖这一文化结构的犀利方法。最为雄辩的《非主流阶层有发言权吗?》中指出:“有性别劣势的非主流阶层没有可说话的地方”。在白人文学中,似乎印度妇女话语总是被一种“指定的声音”即sati(殉葬)所取代。她从激进的族性女权主义出发,得出了后马克思主义解构的结论:“霸权消解”和“殖民消解”。霍米·巴巴(homi k. bhaba)揉合弗洛伊德的身份理论(引入殖民身份分析)、马克思主义的霸权观念和帝国主义论(文化帝国主义分析)和德里达的“差异”理论,通过对帝国主义语境下的身份形成、精神影响和无意识作用等问题进行再反思,将人们对较早殖民话语分析的关注,转移到殖民者与被殖民者主体性的形成和分化的方式上来,从带有“政治性”的设计出发,提出所谓一种差异性的边缘文化对中心文化的“不及物”的抵抗力。等等。他否定“人类大家庭”这一自由主义的文化霸权观念,也反对“为行为错乱、修补拼凑、虚假幻象拍手叫好”的后现代主义,因而主张一种“关于文化差异的新构想:既不追求与主流文化的‘平等’,也不冒险对重新诉诸这些保留了主流文化以前权威的说法进行否定,而是尊重、保存历史上被边缘化了的那些文化所具有的独特的、多重的历史和个性。”。总之,后殖民文化批评自觉将后现代意念——解构主义的“差异”理论带入第一世界/第三世界文化的对峙分析中,从而造成了一个“中心—边缘”二元分裂的差异性分析框架。

这显然引发了一场关于“后殖民”文化批评的争论。争论的焦点,当然是包括“寒山精神”在内的有关中国文化传统的当代意义问题被重新提出:中国传统文化的当代命运何为?如何解读历史文本?如何展望它们在21世纪的全球性未来中的地位?

东南亚金融危机的爆发,在触发了全球经济的衰退的同时,也再一次触发了关于“亚洲价值”与“全球价值”之间的对话,作为亚洲价值主体的“和合精神”被再次推到了前台。1997年,东南亚金融危机的爆发,使一向被世界称道的东亚经济发展严重受挫,亚洲民族文化心理也受到沉重打击。在反思中,一种观点认为:过去,人们将东亚经济的繁荣与成功经验归结为亚洲文明的价值内聚作用,特别是以儒学为核心的具有群体精神向度的“亚洲价值”。1991年,新加坡政府在白皮书中曾经将这一价值观念表述为五个原则:“1)国家先于社会和社会先于个人;2)国家之本在家庭;3)国家、社会要尊重个人;4)和谐比冲突更能维持社会秩序;5)种族和睦与宗教和睦。李光耀先生也曾经将之概括为“社会第一、个人第二”。现在,随着东亚经济的衰退,在西方新自由主义者看来,理所当然,在泡沫经济与虚假繁荣背后的精神支柱──“亚洲价值观”也随着经济的崩盘而破灭。因此,与经济发展模式上的自由主义市场经济及与政府推动型的新市场模式争论相对应,在文化层面上,“亚洲价值”与“全球价值”的对立就成为文化的全球化差异的一个主要焦点。随着一度成为“儒家资本主义”和亚洲价值观的主倡者李光耀先生提出要重新反思儒学的弊端,从而以个人为基准的西方新自由主义价值观似乎在东方重新战胜了亚洲价值观。另一观点认为,在全球化时代,亚洲价值观虽然有不可忽视的缺陷(如过于重视国家、社会而与全球化那种超越国家的趋势格格不入),但并未失去她的魅力,亚洲经济的复兴将仍然依赖这一精神支柱的支撑。当然,在争鸣中,作为亚洲价值观的主体,“和合文化”价值的当代意义,就重新成为全球关注的中心话题。继而,联合国、世界各宗教团体等全球性组织关于创制“全球伦理”的行动,寻求“普世价值”的设想,都一再地引发关于全球价值与多元价值关系的大讨论。而每一次争鸣与对话,都必然将中国“和合文化”作为与全球价值同构或差异的文化范型加以分析。

在全球文化大比拼的时代,重新解读“寒山精神”,理解作为一种当代意义的可能性,我们需要认真而深入地理解“寒山精神”作为一种“和合文化”的价值取向,对于全球和人类的价值。

文化比拼也许就铭刻在一个具有代表性的物件上。中国与美国,东方与西方,同样喜欢以钟声来寄托自己民族的理想与信仰。如果说,自由主义精神是美国精神的核心价值,在美国历史上第一个首都费城的“自由钟”上铭刻的是充满自由主义色彩的口号:“让自由的钟声响彻世界大地!”;那么,“和合文化”作为中国精神,在和合文化的重要发源地,“寒山钟声”应当蕴含着充满和合精神的意义:“让和合的钟声响彻全球!”

苏公网安备32050802011961

苏公网安备32050802011961