寒山寺十二胜景图

来源:本站原创

1、山门夕照。2、普明宝塔。3、寒拾问道。4、和合祖庭。

5、寒拾遗踪。6、千年钟声。7、古碑长廊。8、塔影伴楼。

9、华夏诗碑。10、天籁响音。11、和合福道。12、枫桥夜泊。

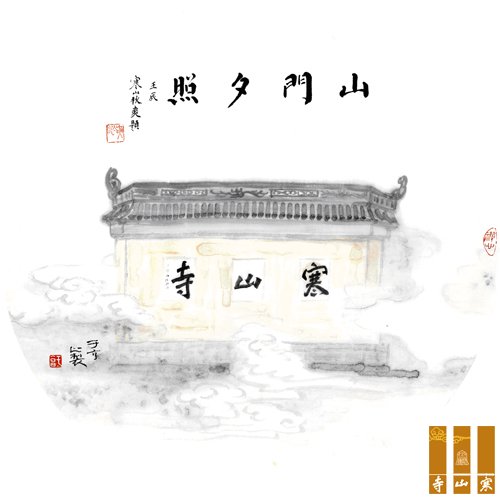

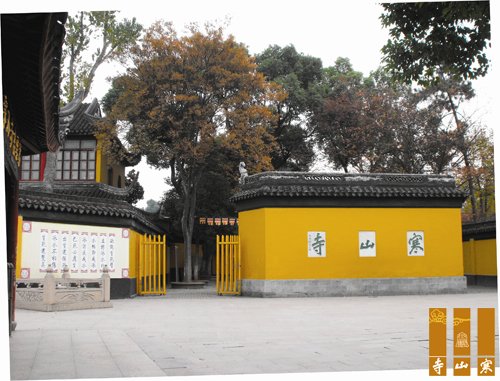

1、山门夕照

寒山寺建于梁武帝天监年间,距今已有1500多年历史,山门朝西是一大特点。

寒山寺坐落在苏州城西闾门外枫桥镇,位于京杭大运河柬岸岸边,水陆交通贯穿。自古以来,枫桥万商云集,店铺林立,行船如梭,通宵达旦。山门朝西为显贵富豪、名人墨客、游人信众等登岸入寺,参拜进香,咏诗题字,捐资助寺提供了最方便的路径。相传,大运河曾因妖魔兴风作浪,过往行船常有灾祸,自从寒山寺山门朝西,诸佛面向运河诵经弘法,降妖驱邪,运河遂得以风平浪静,行船畅通平安。西方为佛教的极乐世界,山门朝西,以示随时迎接诸佛到寺诵经弘法、教化众生。寒山寺山门朝西,构成了进香、弘法、朝圣三位一体的佛教胜景。

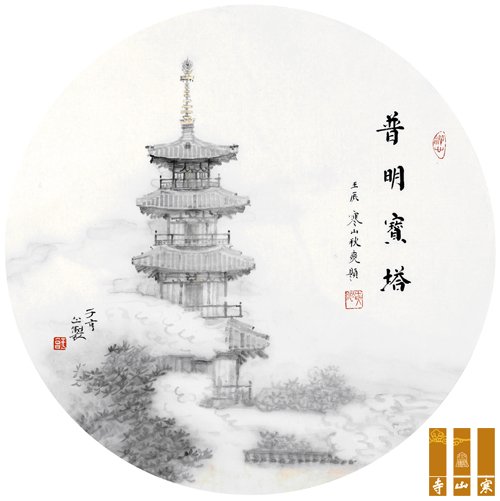

2、普明宝塔

寒山寺1500年前开山有塔,名曰”妙利普明塔”。随着岁月流逝,塔几毁几建。自元代以来,已有600多年不见塔影。现在的普明宝塔于1996年重建。该塔为仿唐木结构楼阁式建筑,呈正方形,五层,高42.2米。塔刹为铜铸镀金,高9.6米, 重12吨。 这座宝塔有两大历史功绩:一是结束了寒山寺600多年有寺无塔的历史,重现寒山寺的盛唐风采。二是填补了唐代木结构楼阁式塔建筑在中国绝迹的历史空白, 再现了唐代建筑艺术,为世人展现出唐式建筑源头在中国的历史本来面目。 寒山寺普明宝塔是佛教建筑艺术的精品。

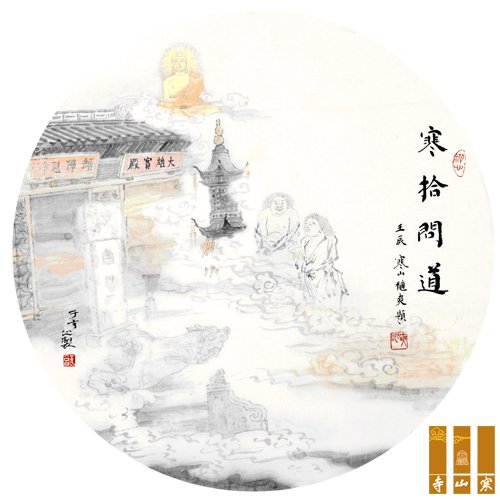

3、寒拾问道

佛教寺院把供奉佛祖的殿堂称为大雄宝殿,寒山寺大雄宝殿作为供奉佛祖的殿堂,又有其独特布局。最突出的是一般寺院大雄宝殿在佛祖塑像罩壁後,供奉的是“观音渡海”众菩萨像,而寒山寺大雄宝殿佛祖塑像罩壁後却没有塑像,供奉的则是寒山拾得的石刻像。画像出自清代“扬州八怪”之一的罗聘之手。石刻像中,寒山右手指地,拾得袒胸露腹,谈笑自如,形态淳朴,好像两人在无拘无束地进行辩论,以深悟佛祖的教诲。在这裹,寒山拾得的石刻像取代了“观音渡海”众菩萨像,在全国寺院裹,只有在寒山寺大雄宝殿里,寒山拾得取代了观音的位置。寒山寺大雄宝殿凸现寒山拾得的形象。蕴含着寒山拾得向佛祖取经问道的深意。,构成了一幅寒拾问道的胜迹。#p#分页标题#e#

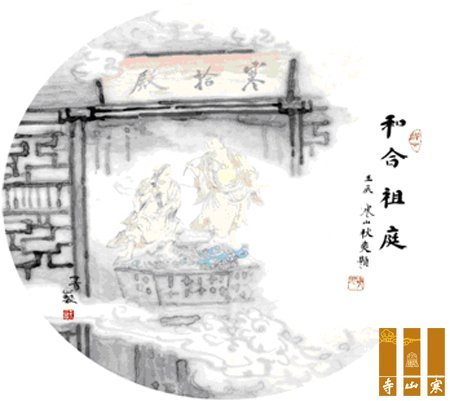

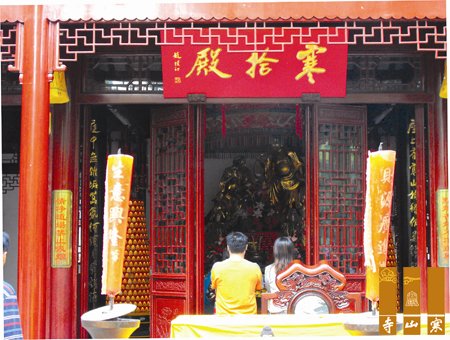

4、和合祖庭

寒山寺有座殿堂称“寒拾殿”。相传,丰干禅师是寒山拾得的师傅。丰干是阿弥陀佛的化身。丰干禅师临终前,给寒山半部真经和一枝荷花。给拾得半部真经和一个篾盒,并说,诵透此经就会得道。数年後,两人相遇苏州,分外高兴。各自拿出半部真经放在一起,又拿出荷花和盒放在一起,两人顿悟,意识到“荷”谐音为“和”,“盒”谐音为“合”,不约而同,脱口而出“这是一部和。(荷)合(盒)真经!”两人由此得到了“和合真经”,成为传承和合的祖师。从此,他们在苏州建立寒山寺,弘法和合化育天下,演绎出一系列美丽的和合故事。寒山拾得的和合形象深入人心,被誉为“和合之神”、“和合二仙”。清代雍正皇帝敕封其为“和合二圣”。寒山拾得被大家公设为和合的化身,是中华和合文化的代表性符号,作为和合祖师的“寒拾殿”,当然拥有和合祖庭的地位。

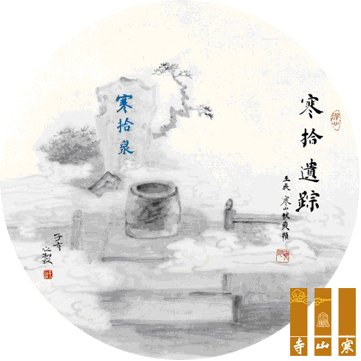

5、寒拾遗踪

据明代姚广孝《寒山寺重兴记》记载:寒山子曾来枫桥,"缚茆以居。暑则设茗饮,济行旅之渴。挽舟之人,施以草履,或代共挽。修持甚勤”。在寒山寺寒拾殿前院落内的西北,毗邻长廊有一方形石护栏,护栏之中有一口古井,至今井裹有水,井口竖石上题“寒拾泉”三个字。相传,这是寒山拾得在此“缚峁以居”时挖的井。为纪念寒山拾得,後人称此井为”寒拾泉”。寺僧曾长期饮用这口古井的水,并用井水向过往路人施舍茶水。 “饮水思源”,看到这口古井,就会追思当年寒山拾得来此“缚茆以居”、修持弘法的艰苦历史。 ”寒拾泉”遗迹,已成为寒山寺祖师寒山拾得的文化“遗踪”。

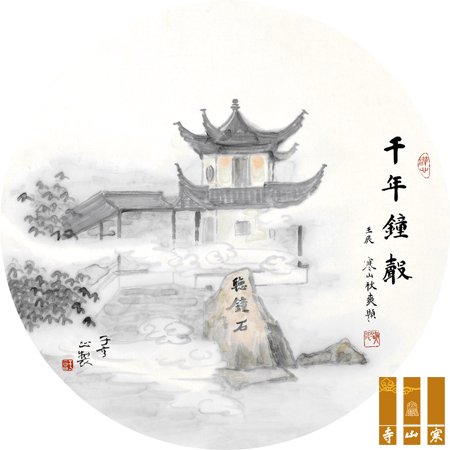

6、千年钟声

寒山寺的钟声,独具和合魅力,有沟通心灵、感悟人生的神奇力量。寒山寺钟声源于唐代的“夜半钟声”,千年以来钟声不断。 张继《枫桥夜泊》诗是唐代寒山寺钟声的最早记载。据长寒山寺志》载,“唐钟炼冶超精,云雷奇古,波磔飞动,扪之有棱”。可惜唐钟早巳不见踪影。现在古钟楼上愁挂的钟,是江苏巡扭陈夔龙于清光绪三十二年,重修寒山寺时所铸,钟高1.2米,直径约1.2米,重约2吨。千年钟声在我国改革开放後赋予了新的内涵。自1979年12月31日新年夜,苏州举办“首届寒山寺除夕听钟声” 活动以来,每年举办一次,至今已连续成功举办32届。从全国看,寒山寺i除夕听钟声”活动创办最早、规模最大、影响最广,已成为苏州文化旅游项目的品牌和国际性的文化交流活动。

#p#副标题#e#

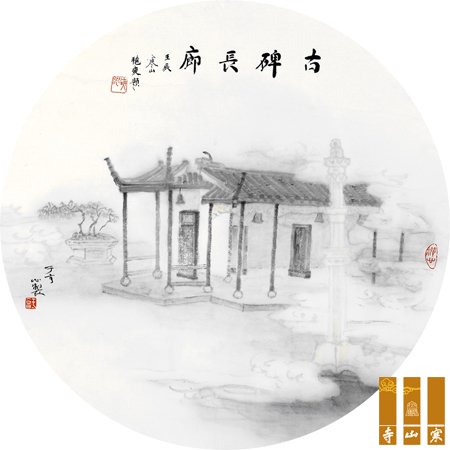

7、古碑长廊

碑刻在寒山寺随处可见,可以说,寒山寺就是一座碑刻博物馆。古碑长廊包括三处碑刻:一是清光绪三十二年,江苏巡扭陈夔龙重修寒山寺时建的碑廊:二是一九九六年普明宝塔落成後建立的普明塔院碑廊:三是“和合福道”上新建的寒山子诗碑廊。在寒山寺的碑刻文化中,《枫桥夜泊》诗碑最为有名。北宋翰林学士郇国公王珪所书的《枫桥夜泊》诗碑,称诗碑第一石。该诗碑早巳失传,通过集字,又得以重现光彩。第二石为明代文徵明所书,因火灾仅存残碑一块,通过集字,这块碑又现塔院碑廊。第三石为清代俞樾所书,其拓片流传最广。第四石为民国张继所书。还有当代的刘海粟、启功、沈鹏等所书诗碑。特别应该说的还有革命家李大钊、 陈云所书诗碑。 寒山寺的《枫桥夜泊》诗碑在我国史载最早、持续最久、影响最大,堪称我国碑刻文化的一绝。

8、塔影伴

寒山寺内西南侧,有一楼悬挂“枫江第一楼”区额,为谢孝思所题写。原楼称“花篮楼”,系苏州修仙巷宋氏祖传名楼。1954年由宋氏捐赠,拆迁至寒山寺重建,1994年重新修缮。“江枫第一楼”仍为上下两层,飞檐斗角,保持了花篮楼原貌。因底层南部比一般厅堂少用两根楹柱, 而在大堂前檐处, 增设了两个雕刻精细的木质花篮,故名“花篮楼”。整个楼结构奇特,建造精致,是一座建筑艺术精品。紧邻“枫江第一楼”北面,有一占地200平方米的放生池,名为“常乐池”。池周边均为太湖石叠成,池水清澈,一眼能望见放生的鱼在池中嬉游。贯通“常乐池”南北有一座小桥,取名“塔影桥”。因为站在“常乐池”最西边,能看到远处“普明宝塔”倒影水中,甚为奇观。实为“塔影伴楼”一大胜景。

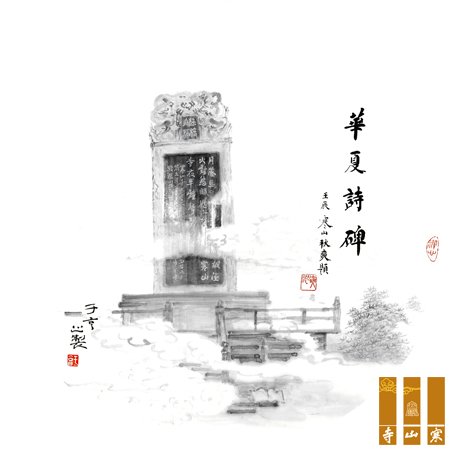

9 、华夏诗碑

钟声诗韵,历来是寒山寺的一个文化符号。为励志铸魂,寒山寺于2002年开始筹备大钟大碑工程。大碑工程于2007年12月落成。 此诗碑的石料开采于山东, 诗碑主体的高度为15.9米。总重量为400吨。但如果按大碑底座下面的水池地基算起。大碑的总高为16.9米。在大碑的正面,镌刻有清俞樾所书张继的《枫桥夜泊》诗一首。在大碑的背面。镌刻有乾隆皇帝手抄的《般若波罗密多心经》一卷。共289个字。大碑上还有精雕细刻的九条巨龙。此诗碑是我国目前最大最高的诗碑,可谓“中华第一诗碑”, 即“华夏诗碑”,并已成为苏州市标志性的文化建筑景观。

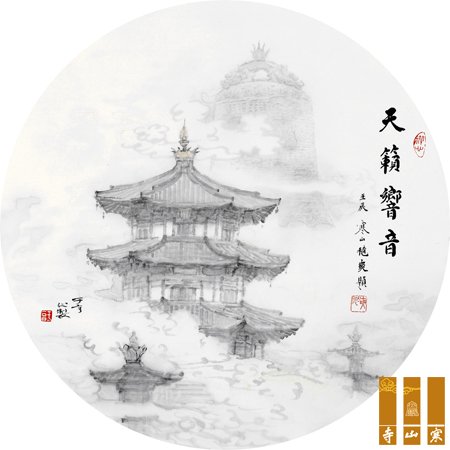

10、天籁响音

盛世铸钟。2008年12月寒山寺仿唐式大钟落成,大钟有铜、金、锡、锌、铅的五种合金组成,总重量为108吨,钟高8.5米。钟底裙边最大直径5.188米.钟面铭文是一部佛说《妙法莲华经》,钟面总铭文共有70024个字。大钟裙边上铸有九幅精美的飞天图及六铣口裙边。整个钟体造型浩大、厚重、秀美。大钟声音洪亮圆润,深厚庄重,钟声和谐,震撼力大,真乃“天籁响音”,是我国目前佛门寺院裹的最大的梵钟,堪称“天下第一佛钟”,是一件反映当代中华梵钟文化的艺术珍品。

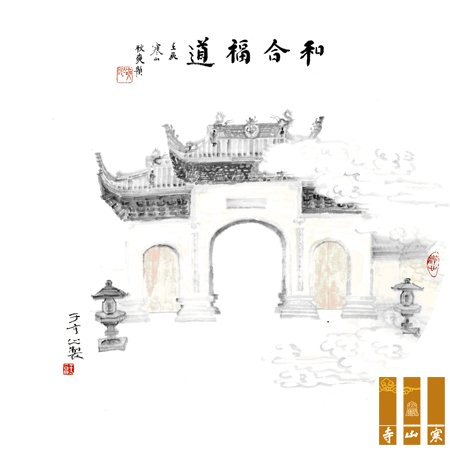

11、和合福道

和合福道,是和合福“到”的谐音。是寒山寺于2010年10月完工的和合大道。和合福道,东西走向。柬有新建山门,风格仿光绪三十二年1906 陈夔龙修葺的山门。现在的山门气势更宏大,正面中间的门洞上方嵌“寒拾遗踪”石碑一块,为明代翰林学士姚希孟题,背面上方嵌“妙利宗风”石碑一块,为清末江苏巡扭程德全所题。道北侧为黄墙黛瓦,内有梵音钟声,法堂佛语。南临“大钟苑”,内有“中华第一诗碑”、、“天下第一佛钟”。道南侧有新建“寒山子诗碑廊”。西端矗立有”和合”太湖石一块,如莲花盛开,笑迎香客。走过福道,沾福纳喜。和合福道把寒山寺古区和寒山寺新区合为一体,展现出寒山寺改革开放以来的大发展。

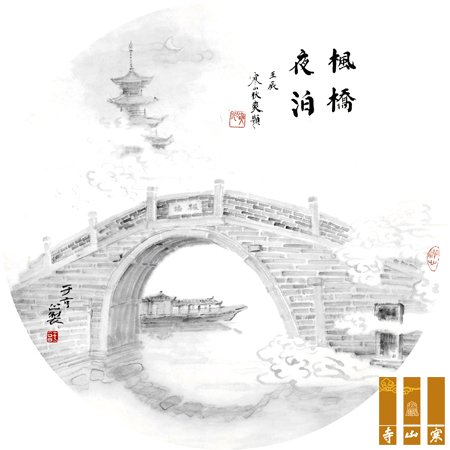

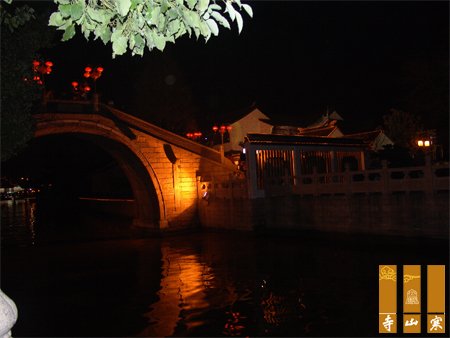

12、枫桥夜泊

唐天宝年间,诗人张继为避安史之乱路过寒山寺。写下了千古传颂的名篇《枫桥夜泊》: “月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”从此,寺以诗兴,诗以寺名,钟声诗韵,成为中国诗史文化上的千古奇观,成为寒山寺的神奇魅力,成为寒山寺的文化符号。 枫桥。原名封桥。自张继诗後,史书遂称枫桥。并知名于天下。称“吴牛寺院不下千百区,寒山寺以懿孙(张继字)一诗。其名独脍炙于中国,抑且传至于东瀛(日本)”, ”其国三尺之童。无不能颂诗吝”。诗神韵天成。足以为吴山增色。枫桥夜泊故成为千古胜景。

总 策 划:秋 爽

执行策划:姚炎祥

监 制:法 荣

编 辑:王国栋

国画绘画:于 亨

绘画题字:秋 爽

(责任编辑:悟明)

苏公网安备32050802011961

苏公网安备32050802011961